Mientras El Salvador estaba siendo azotado por la parte más álgida de la pandemia por la COVID-19 y nos obligaba a todos a un confinamiento en el que cada quien luchaba contra sus propios demonios, Mario Quiñónez, un joven docente universitario apasionado por la literatura, tuvo una idea: escribir, usando la literatura para lidiar con toda la tormenta emocional que significó el encierro por la pandemia.

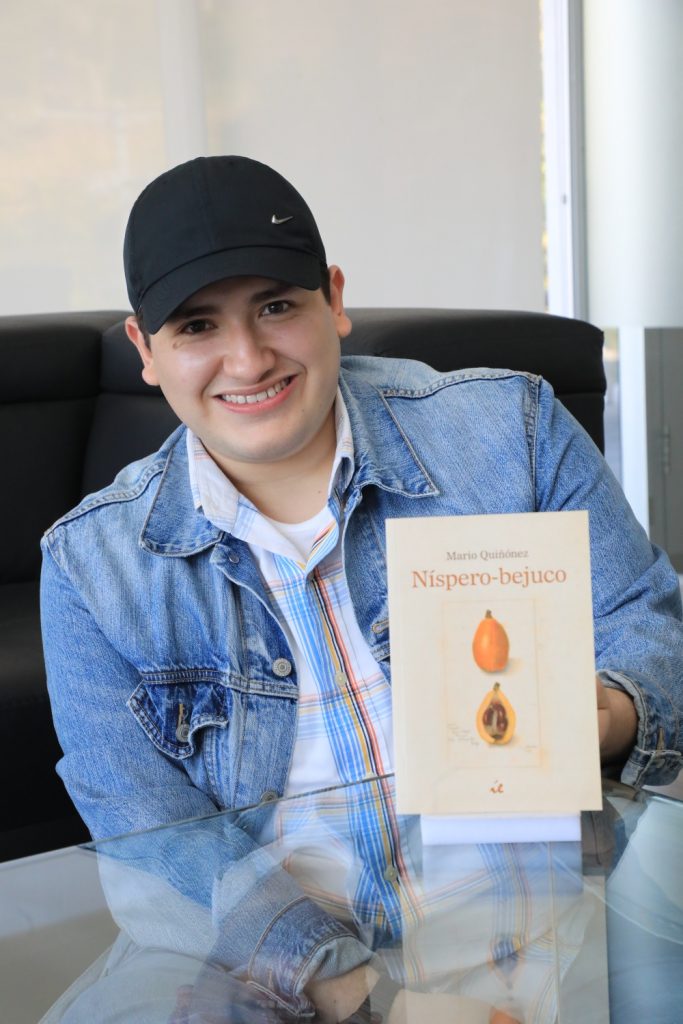

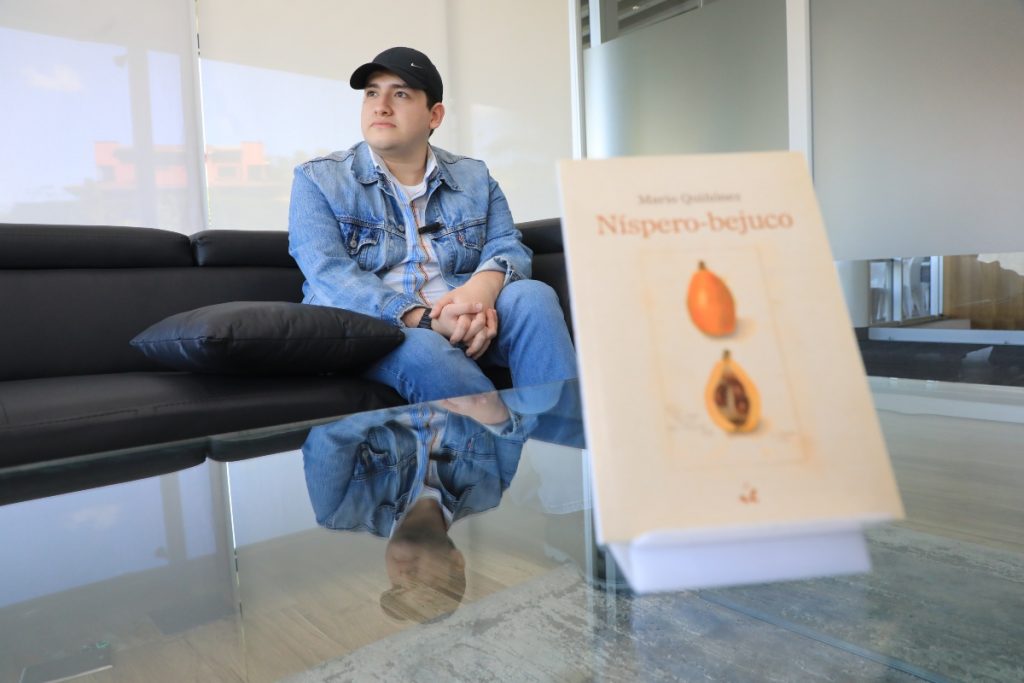

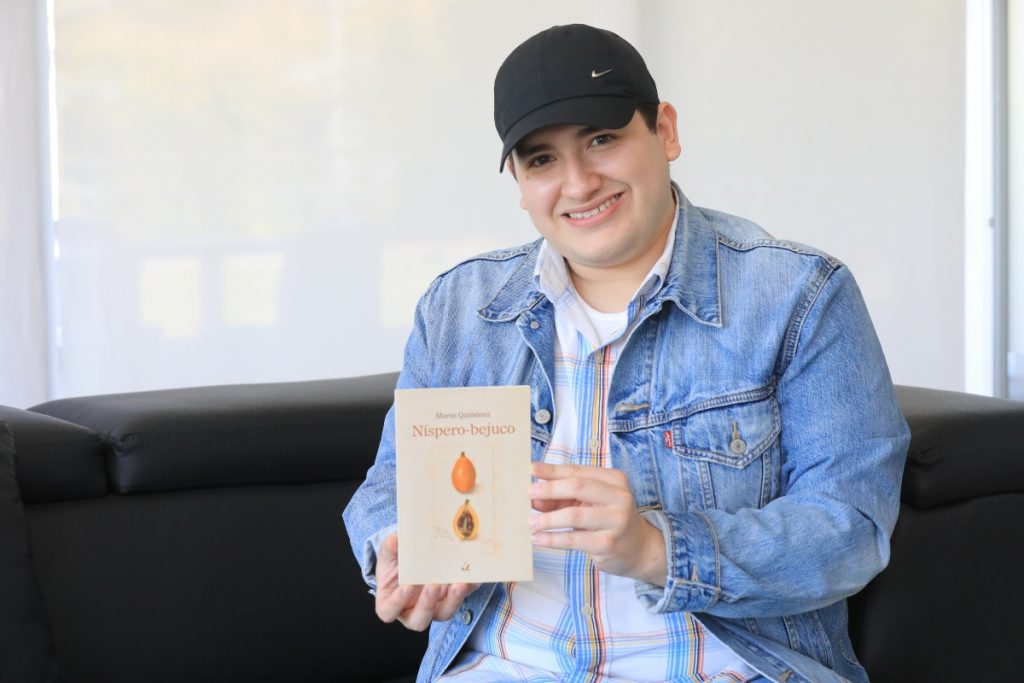

Sin embargo, más que un viaje introspectivo o el encarar a sus rincones más profundos, Mario optó por algo mucho más interesante: salvar la memoria de vida de sus bisabuelos, sus historias, sus anécdotas, sus realidades. Así fue como, al ritmo del teclado y con el manto de la noche como pista de baile creativo, nació «Níspero-Bejuco», obra que lo ha dado a conocer como uno de los nuevos rostros de la literatura salvadoreña.

Para Mario, abrirse paso en el mundo de las letras ha sido la conquista de un sueño, pero, también, la posibilidad de mantener viva la chispa de su realidad, de su infancia, de su memoria de vida. Es así como, en medio de los olores de las frutas y la frescura de la vegetación, no duda en seguir haciendo literatura y guiando a otros por ese camino del que él se ha enamorado por completo.

Primero, contanos, ¿quién es Mario Quiñónez?

Soy un creativo incansable, una persona que siempre está pensando, más de la cuenta, que le gusta mucho proponer proyectos, tareas e ideas fuera de serie, que nos reten a ser mejor cada día.

Te has dado a conocer como uno de los jóvenes talentos de la literatura salvadoreña. Pero, ¿cómo iniciaste tu andar literario?

El mundo de las letras siempre ha estado conmigo y viene desde chiquito. Tomar los libros, empatizar con algún personaje, interpretarlo, porque hice mucho teatro en algún tiempo… todo eso me hizo amar las letras. Además, en el colegio me dejaban un libro cada mes. Todo eso hizo que empezar a amar las letras y, para mí, eso era una aventura cada mes. Los doce meses del año eran de historias, personajes y situaciones. Al final, acabé convirtiéndome en un loco más de las letras.

Y en toda esta experiencia literaria, ¿cuándo se enciende la chispa de trascender de amar las letras a crear literatura?

Todo nace a raíz de un confinamiento (por la pandemia), un confinamiento que todos vivimos y conocemos. Eso me llevó a la necesidad de sacar del cajón aquellas historias que me contaron de pequeño, aquellos audios, aquellos bocetos y escritos para llevarlos a un aspecto más profesional y más real. Así es como nace un libre, nacen unas historias y nadie me paraba. Prácticamente tenía mis dedos bailando sobre el teclado todas las noches. Así se fueron dando las ideas y las historias que componen mi primer libro «Níspero-Bejuco». Ese fue el momento culmen de estar encerrado, pero encontrar algo más que ofrecer y que mejor que la literatura.

Me decis que la pandemia, el encierro, implicó un «boom creativo» para vos. ¿Cómo influyó toda esa experiencia en la formación de tu obra?

Entramos todos a una nueva forma de vida y nuevas formas de trabajo. Todo eso provocó un estrés. En ese contexto, recordé que, un año antes, tenía un material, en audio y escrito, un conjunto de historias que mi bisabuela contaba. Me percaté que ya no recordaba bien esas historias, que se me estaban yendo de las manos. En eso, pensé en hacer un homenaje a mi bisabuela, recopilar sus historias y comencé a escribir.

La pandemia no me hizo escribir algo personal. Sino que fui haciendo una bitácora de personajes que tienen vida propia y, como en ese tiempo, en mi casa compraban todo tipo de fruta, comencé a verme influenciado por esos sabores, se hicieron presentes todos los días en la casa y me recordó los tiempos en mi casa de mis bisabuelos. Todo lo que estaba viviendo en ese momento me llevaba al legado de mi familia.

Además, creía que, posterior a todo esto, vamos a vivir una generación de literatura post pandemia, así como sucedió en muchas otras partes de la historia de El Salvador. Ahí fue cuando comencé a querer dejar mi obra en esa parte de la historia literaria, siempre honrando la memoria de mis bisabuelos a través de sus historias y sus vivencias.

Optaste por un estilo muy propio de nuestro país: el costumbrismo. Pero, este estilo suele asociarse más a escritores con mayor edad. ¿Qué te motivó a nadar en la corriente costumbrista siendo un literato joven?

Quizás rescatar el costumbrismo desde el punto de vista moderno. Considero que el costumbrismo es bien contemporáneo todavía. Hay personas que hablan con el modismo propio de la tierra cuscatleca. Además, buscaba impregnarle un sello propio a esto. Mis historias son costumbristas pero no de hace 100 años. Incluyen muchos elementos frutales, me encantan los elementos frutales, y voy asimilando los sabores y olores de las frutas a características de un personaje, así, al final, tenemos una fruta convertida en una mujer o un hombre o en un niño.

Incluyo también lo mitológico, lo paranormal, que es tan propio de nuestra cultura. Ahí es donde introduzco el aspecto del problema social como alcoholismo, feminicidio, crimen organizado y otros más. Me gusta jugar muchísimo con el realismo mágico. Creo que la cuestión de retarte a algo nuevo es lo que hace que una corriente ambigua como el costumbrismo tenga un sabor nuevo en la actualidad.

Tu libro te ha llevado a otros países, como España. ¿Cómo fue presentar tu obra, que habla de la cotidianidad en El Salvador, en otras latitudes?, ¿Qué reacciones causó?

Viajar a España y estar en Casa Américas fue un sueño. El recibimiento de mi obra fue porque están interesados en conocer cómo vive el salvadoreño, de dónde vienen sus palabras tan jocosas y medio raras para aquellos entornos. Les comenté sobre nuestros modismos y nuestras palabras. Allá, lo que más les interesa es la concepción universal de la vida. En mi obra, les comenté, se pueden topar con historias reales de personas de cualquier nacionalidad, pero en lugares diferentes y con una lengua diferente. Creo que el éxito de Níspero-Bejuco ha sido propiamente el realismo mágico y el costumbrismo. Son cuentos en estructura. Pero, al final, te das cuenta que estás leyendo una realidad, la realidad de un país. Eso es lo que les atrae en otros países. Quieren conocer cómo entendemos el amor, el odio, la vida, la muerte, todos los sentimientos universales acá en El Salvador.

En Reus, Cataluña, fue una experiencia única también. En esa presentación, al comenzar a leer algunos fragmentos, nos dimos cuenta que, más allá de la diferencia de los modismos, las historias podían entrelazarse y ser conocidas por el entorno de aquellos lugares. Estamos hablando de historias similares, estamos unidos a través de la literatura. En mi gira en España encontré mucho latinoamericano, que se sintió identificado porque somos muy regionalistas.

¿Te ves explorando otros géneros y saliendo un poco del costumbrismo en el que ya iniciaste?

Tengo en el tintero un libro de cuentos y una novela y los dos no son costumbristas. El libro que viene es contemporáneo. Hay dos tramas que se desarrollan en campo, pero lo demás es con lenguaje cotidiano. Es una nueva primicia donde todos los personajes principales son los objetivos que interactúan con los humanos. Es un libro de cuentos cortos donde los objetos nos dan su testimonio.

La novela ya es en San Salvador, en el mundo urbano, en el Centro Histórico, con la gente que anda vendiendo en la calle y la gente que transita por la urbanidad, pero amarrado al realismo mágico y con saltos en el tiempo e interacción con objetos. Vamos a hablar de la humanización del salvadoreño de a pie, con un elemento mágico, pero un plano más realista. También tengo en planes una segunda parte de Níspero-Bejuco, pero no enfocado en la fruta, sino con otro nombre, para relacionarlo con otra cualidad.

Sos un escritor en época de redes sociales, donde la brevedad impera y condiciona nuestras lecturas. Pero, desde tu experiencia, ¿crees que aún hay interés por la lectura y la literatura, especialmente salvadoreña, a pesar de la influencia de las plataformas digitales?

Considero que sí y creo que un impulsor de esto es el poder usar las redes a tu favor. Para eso existen. Perfectamente podemos hacer una estrategia de mercadeo para nuestros libros y que estos tengan un gran repunte en la audiencia. Los lectores y consumidores buscan algo que sea atractivo, que llame la atención a través de un copy sumamente corto y que impacte sus vidas. Esto nos pide saber escribir con la esencia y el corazón, que lo cotidiano se vea plasmado en letras. Tenemos escritos largos, pero con lo que estoy trabajando es con el relato corto, de 5 o 6 páginas y que podás leer en 5 o 6 minutos. Y creo que las redes son importantes para dar a conocer la literatura salvadoreña. Es más, hay gente que ha conocido autores contemporáneos gracias a las redes sociales.

En ese contexto, ¿considerás que las redes sociales abren espacios para nuevos escritores en El Salvador?

Considero que las redes sociales son el feedback más efectivo que tenemos. Tenemos respuestas, comentarios o críticas sobre tu material. Es un feedback inmediato. Puedo saber qué dice la audiencia de mi libro. Cuando lo coloqué en redes, me di cuenta que hay interés por el realismo mágico en El Salvador. Me sorprendió que el costumbrismo pasó de ser algo que muy pocos entienden, por los modismos y el lenguaje, a algo que la gente comprendía por ser una historia bien hilvanada y con herramientas reales.

Obviamente la opinión de la gente en redes sociales es subjetiva. Pero, al final, tenemos nuevas tribus de lectores y otras de personas más acostumbradas a la literatura. En mi caso, escribo para un público general al que le vendés literatura entendible, fácil de digerir y que se disfrute. Es como si mi alter-ego, un Mario Quiñónez de mayor edad, escribe para dar a conocer historias que todos puedan entender y disfrutar.

Como docente, mantenés contacto con jóvenes y nuevas generaciones. ¿Crees que hay un interés por la memoria histórica a través de la literatura en ellos?

Trabajo mucho con jóvenes en mi faceta de docente. Hemos comenzado sobre el cómo empezar a escribir. Hemos hablado sobre las raíces y la memoria histórica de un país. En la discusión, muchos me hablaban de aspectos más globales, cosas que no tienen que ver con la historia. Les interesa leerlo, pero no escribir de ello. Escribir sobre memoria implica documentación, informarse, investigar. En mi libro hablo sobre lugares propios de El Salvador. Me tocó leer sobre la historia de dichos lugares, sus condiciones y sus sistemas de vida. En eso, mis estudiantes me dicen que les gustan más las historias de ficción.

Pero, siempre les he preguntado sobre qué supera más: la ficción a la realidad o la realidad a la ficción. La clave es saber combinar ambos. Creo que el joven está predispuesto a escribir y consumir un buen libro con una historia que lo atrape. Si la novela es larga, tiene que ser una muy buena novela, con una línea argumental que no se pierda.

¿Qué le dirías a los jóvenes que aún tienen temor a mostrar su talento literario?

El miedo siempre estará constante. Siempre habrá miedo al rechazo. En lo personal, me di a la prueba de componer cuentos y lanzarlos, pero con la finalidad de que me gustaran primero a mí. Si yo estaba a gusto con el producto redactado y tenía el visto bueno de la editorial, entonces ya estaba listo para el público. Al público no lo puedo controlar, así que lo que yo le puedo decir a los escritores jóvenes es que escriban lo que les guste a ellos. En las primeras etapas no se puede partir de complacer al público. Primero, debemos conocernos bien para saber qué plasmaremos. Luego, es necesario leer, no solo lo antiguo, sino lo nuevo también para entender las nuevas técnicas que se van implementando. Así descubrimos nuestra pluma distintiva ante el medio literario.