Desde hace 450 años, El Salvador puede ser considerado multicultural. Los pueblos originarios cuscatlecos, además de la presencia de españoles, vieron la llegada de africanos, quienes ingresaron al territorio en barco por uno de los puertos del país, Acajutla.

La antropóloga y afrodescendiente Marielba Herrera relata que fue a mediados del siglo XVI cuando el conquistador Pedro de Alvarado trajo africanos esclavizados para que se ocuparan de las tareas en las minas o en las haciendas de añil. «Los africanos no eran recién traídos de su territorio, eran personas que ya tenían contacto con la vida hispana de aquel entonces, hablaban castellano y conocían las costumbres», explica.

Desde siempre, la historia de la comunidad africana y su descendencia ha estado ligada a la discriminación, y en El Salvador se repitió el fenómeno.

No hay datos de la época de Alvarado sobre el número de africanos que fueron traídos. Sin embargo, hay registros históricos que confirman que fue el primero en traerlos por su privilegiado estatus ante la realeza.

Herrera, quien participó en la investigación sobre los afrodescendientes en la región y que da sustento al libro «Relaciones interétnicas: afrodescendientes en Centroamérica», lamenta que la comunidad africana siempre fue víctima de exclusión. Lo anterior, según ella, propició la pérdida «del gran legado biológico africano» debido a la existencia de sociedades clasistas y racistas.

En el caso salvadoreño, añade la investigadora, se han llegado a acuñar las ideas de que en El Salvador «nunca hubo negros y no los hay», pero la investigación en la que colaboró demuestra lo contrario.

«Hasta hace relativamente poco, hablar de una herencia negra en El Salvador era algo rechazado, relegado a la especulación de investigadores que no querían aceptar la tónica del desarrollo que se deseaba, es decir, enraizarse en un pretendido grado de civilización que busca remarcar que la población salvadoreña proviene de la mezcla de indígenas con europeos, es decir, queríamos ser mestizos blancos», se expresa en el prólogo del libro.

La investigadora es afrodescendiente y desde 2017, con la investigación y el libro que se editó, motiva el reconocimiento de este sector de la población dentro de la historia oficial y confía en que se reconozca toda su contribución.

Negación africana

Pese a todos los intentos de borrar a la comunidad africana de tierras salvadoreñas, hay diversos documentos que abonan a cimentar su existencia.

A comienzos del siglo XX, con la conformación del Estado, se habla de hacer desaparecer las «desigualdades» de las razas en la sociedad salvadoreña. Sobre este punto, la investigadora señala: «Ya no había indígenas ni afrodescendientes, ahora eran mestizos, entendiéndose en aquel momento y en el actual como descendiente del indígena y del europeo».

Más recientemente, en 2005, como consecuencia de un informe presentado por el Gobierno de El Salvador donde se declara que no existe población negra en el país, la ONU exige que en el censo de 2007 se anexe una boleta sobre la adscripción étnica de los salvadoreños.

«¿Es usted blanco, mestizo, indígena, negro (de raza), otro?», fue la pregunta incorporada en aquel momento.

Y a pesar de las defi ciencias que pudo haber tenido el instrumento censual, se tuvo como resultado que 7,441 personas, es decir, el 0.13 % del total de los encuestados,se consideraban afrosalvadoreñas.

Una de las principales causas de la negación de la herencia africana en el país se vincula con la Ley de Migración de 1933, impulsada por el entonces presidente, el general Maximiliano Hernández Martínez.

En la ley se prohibía la entrada a El Salvador de chinos, turcos, gitanos y negros. Sin embargo, la verdadera historia de la comunidad afrodescendiente en el país comprueba los orígenes profundos que tiene.

Al son de la influencia africana

El Salvador goza de una extensa diversidad cultural con influencia africana.

En el occidente, «La negra Sebastiana» (en Tacuba) y «La negra señora» (en Izalco) hacen referencia a mujeres africanas.

En el oriente, «La danza de los tabales» (en Ereguayquín) se realiza en agradecimiento a San Benito de Palermo, que se vincula a creencias africanas.

«La Sanjuaneada», en Conchagua, saca a relucir la vestimenta típica de mujeres descendientes africanas. Estas danzas invitan a participar, característica muy particular de las tonadas africanas.

El orgullo afro, rostros visibles

Carlos Lara, originario del cantón San Antonio Silva, del municipio de San Miguel, comenta que fue en su infancia que comenzó a notar la diferencia de sus rasgos físicos con los de los demás niños de su escuela.

«Muchas veces recibía comentarios malos acerca de mi cabello… También comencé a notar que mi familia era distinta. Seguido me preguntaba el porqué de la piel tan morena de mi tía o de mi hermano. Parecía que no eran de aquí. Pasó mucho tiempo y nunca obtuve respuestas», comenta.

Fue hasta 2017 que Carlos conoció de la afrodescendencia en El Salvador con ayuda de la antropóloga Marielba Herrera, quien al notar las características físicas del joven lo incentivó a buscar su historia familiar.

«Comencé a indagar con mi abuela. Poco a poco fui atando cabos», dice Carlos.

Desde entonces, y bajo la confirmación de sus orígenes, Lara participa activamente en organizaciones que velan por el reconocimiento y empoderamiento de la comunidad afro en El Salvador.

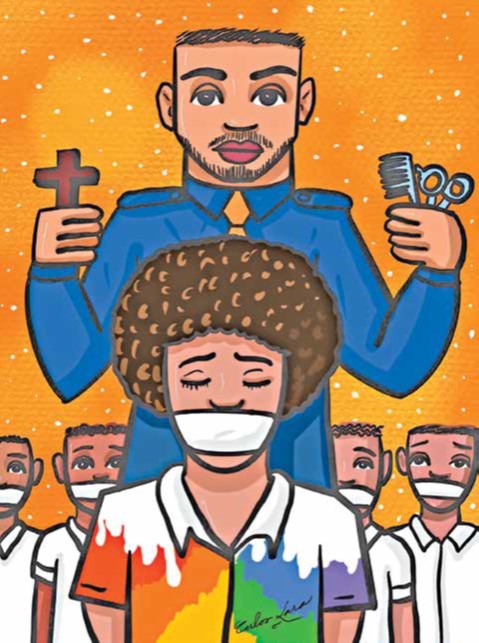

Además de dedicarse a la enseñanza de idiomas, es un destacado artista de la pintura que aprovecha su talento para apoyar campañas o actividades como AFROOS, una asociación de afrodescendientes organizados a la que pertenece.

«Hacemos de todo lo que ayude a visibilizar positivamente a la comunidad», dijo.

Carlos se muestra orgulloso de su origen y espera que a través del esfuerzo que realizan se logre finalmente el reconocimiento constitucional de los afrodescendientes en el país.