Envía a [email protected] tus colaboraciones de poesía, cuentos, críticas de cine o relatos breves (hasta 500 palabras) para ser publicados en nuestra sección.

DeOpinión

Carmen González Huguet

ESCRITORA Y PROFESORA

Artículos sobre poesía

PRIMERA ENTREGA

Conviene, antes de internarnos por los vericuetos del análisis, repasar algunos conceptos básicos para el estudio que nos ocupa, y para ello vamos a empezar por el principio que, como dijo san Juan en su Evangelio, no es otro que el verbo. En latín, «verbum» significa «palabra». Si no me lo creen, busquen el término «verbo» en el «Diccionario de la lengua española». En dicha obra, la RAE define «verbo», en su primera acepción, con «sonido o sonidos que expresan una idea». Equivaldría más o menos a «signo». Acá, por supuesto, he usado el término «verbo» no en su significado teológico, ni morfológico, ni sintáctico, sino, por extensión, como sinónimo de lenguaje. La definición menciona el vocablo «palabra», que nos remite de inmediato a «lengua». Y esta, de la misma forma según el diccionario, no es otra cosa que un: «sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura».

Para no perdernos, vamos a enfrentarnos, ante todo, en huestro análisis con «hechos del lenguaje», con fenómenos lingüísticos. O, mejor dicho y más simple, con construcciones formadas por palabras. Además, el diccionario nos define literatura como «arte de la expresión verbal», «conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género» y «conjunto de las obras que versan sobre una determinada materia», entre otras. Nos enfrentaremos, por lo tanto, a obras artísticas formadas por palabras.

La lengua es ese sistema de signos específico que nos sirve, en primer lugar y en la vida cotidiana, para comunicarnos entre nosotros. Es por medio del lenguaje que yo pido en la tienda: «Deme $1 de pan francés». Y la tendera me entiende, va, cuenta el pan, lo mete en una bolsa y me lo entrega. Pero esta herramienta que nos sirve para entendernos en nuestras ocupaciones diarias también sirve para otras cosas. Con ella, un artista como Pablo Neruda escribió aquel poema que comienza «Puedo escribir los versos más tristes esta noche», o también otro poeta altísimo, como Rubén Darío, utilizó la misma humildísima herramienta con la que compramos el pan para escribir: «¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya se oyen los claros clarines!», y muchos otros versos que, hasta el día de hoy, continúan emocionándonos como el primer día.

El vocablo literatura proviene de la palabra latina «litteratūra», esto es una acumulación de saberes para leer y escribir de modo correcto. «Arte de la expresión verbal», nos dice el diccionario.

Desde la antigüedad, este concepto se relaciona con los saberes de la gramática, la retórica y la poética. Conviene, eso sí, antes de seguir adelante, recordar lo que bien señalaban René Wellek y Austin Warren en su muy importante obra «Teoría literaria»: «Hemos de establecer, ante todo, una distinción entre literatura y estudios literarios. Se trata, en efecto, de actividades distintas: una es creadora, constituye un arte; la otra, si no precisamente ciencia, es una especie de saber o de erudición… Por supuesto, se han hecho intentos de desvirtuar esta distinción. Se ha dicho, por ejemplo, que no se puede entender de literatura si no se hace [si no se escribe, si no se compone]… Sin embargo, aun sirviéndole de mucho la experiencia de la creación literaria, la tarea del estudioso es completamente distinta. El estudioso ha de traducir a términos intelectuales su experiencia de la literatura, incorporarla en un esquema coherente, que ha de ser racional si ha de ser conocimiento… Es manifiesto que esta relación plantea difíciles problemas, para los que se han propuesto diversas soluciones…».

Llegados a este punto, nosotros nos preguntamos: ¿es indispensable ser poeta para teorizar sobre el fenómeno de la creación poética? ¿Es preciso ser un teórico de la creación poética para entender y disfrutar un poema? ¿No será que los legos en la teoría pueden, por igual, gozar y comprender la obra aunque no tengan el conocimiento ni la inclinación para teorizar sobre ella? La intuición del lector, que se acerca a la obra por primera o segunda o tercera vez es equivalente, aunque distinta, de la intuición del autor. Pero, insisto, aunque distinta, es igualmente válida, lo mismo que la del teórico que trata de dilucidar cómo, por qué medios y procesos se produce el fenómeno de la comunicación poética.

Al respecto ya nos hacía una útil observación el académico Dámaso Alonso al principio de su obra «Poesía española: ensayo de métodos y límites estilísticos», cuando dijo: «Las obras literarias no han sido escritas para comentaristas o críticos (aunque a veces críticos y comentaristas se crean otra cosa). Las obras literarias han sido escritas para un ser tierno, inocentísimo y profundamente interesante: el lector. Las obras literarias no nacieron para ser estudiadas y analizadas, sino para ser leídas y directamente intuidas. Ni el Quijote se creó para los cervantistas (aunque haya algún cervantista que piense de otro modo), ni el teatro de Shakespeare para la filología alemana». Es decir, una cosa son las obras de creación literaria y otra los trabajos críticos y de análisis sobre las primeras. Aunque importantes y creadores son fruto de labores de carácter distinto.

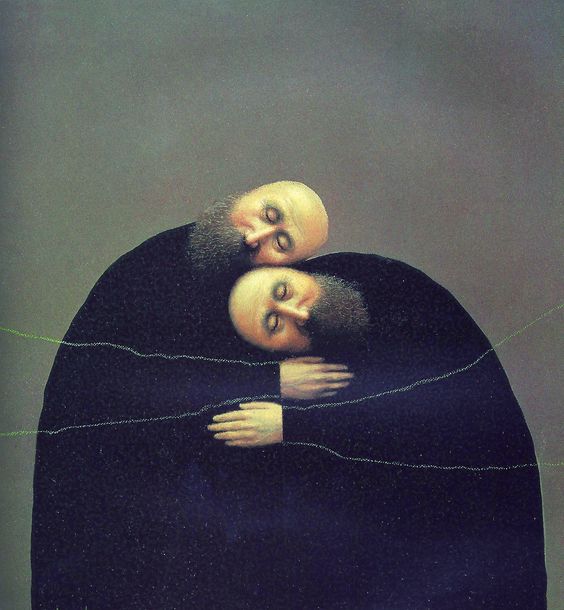

Y además, Dámaso Alonso nos recuerda: «A ambos lados de la obra literaria hay dos intuiciones: la del autor y la del lector. La obra es registro, misterioso depósito de la primera, y dormido despertador de la segunda. La obra supone esas dos intuiciones, y no es perfecta sin ellas».

DePoesía

Por Manuel Rivas

LA ÚLTIMA VEZ

He malogrado mi tiempo;

no sé cómo pude permanecer a tu lado,

pero el destino me llevó como un juego de dados.

Yo sé que me he equivocado

pero mi odio ha aumentado.

Recuerdo tu sonrisa,

era como un poema.

Pero si no amas también enfermas.

Tú te avergonzabas de mí

y lo pude percibir,

desde entonces no dejo de escribir.

Miento si digo que no te extraño,

pero si estás cerca caigo en tu engaño.

Si no me miras es que me he vuelto un ermitaño,

es la única forma en que no vuelvas a hacerme daño.

PERDÓN POR NO SABER PERDONAR

Tengo un sitibundo de venganza.

No sé en qué momento perdimos la confianza,

pusimos nuestra amistad en balanza.

Y que nos volvamos a hablar ya no hay esperanza.

¡Oh!, amigo mío,

la fragua de mi corazón

está forjando desprecio hacia ti.

Mi orgullo por las noches no me deja ni dormir,

no sé cómo hago para poder sobrevivir.

Siempre me digo lo mismo:

Ya no te voy a pensar,

de ti me quiero olvidar.

Es como una canción que no puedo dejar de cantar.

Soy esclavo de mis emociones,

sé que he tomado malas decisiones,

sé que tengo muchas adicciones,

pero siempre me querías a montones.

Te fuiste y me dejaste en soledad.

Todo en ti fue falsedad.

Ahora en mí hay pura maldad

y solo por una falla que no pude perdonar.

Nuestra amistad dejó de funcionar.

Lo siento, pero de ti me tengo que olvidar.

Espero que nuestras heridas empiecen a sanar.

PERO NO ME MIRES ASÍ

Tú has sido la única,

la que me vio en esa noche trágica.

Fue mala, pero a la vez fue mágica.

Luna, pero no me veas así.

Tengo muchos errores,

tengo muchos temores.

Mi mundo no es de colores.

Luna, no me veas así.

Luna, tú sabes que te quiero,

tú sabes que no soy un viajero,

tú sabes que si no estás, me muero,

pero no me veas así.

Luna, muy pronto estaremos juntos.

No acepto un no como respuesta.

Sé que te encuentras muy molesta,

Luna, pero no me veas así.

Por fin seremos felices,

tú eres la única que no me ha fallado,

tú sabes cuánto he batallado.

Está bien, Luna, puedes verme así.

DeMitología

EDIPO REY

Un oráculo advirtió a Layo y a Yocasta, rey y reina de Tebas, respectivamente, que Layo sería asesinado por su propio hijo. Decidido a huir de su destino, ató los pies de su hijo recién nacido y lo abandonó para que muriera en una montaña solitaria. Su hijo fue recogido por un pastor y entregado al rey de Corinto, quien le dio el nombre de Edipo («pie hinchado») y lo adoptó como su propio hijo. El niño no sabía que era adoptado, y cuando un oráculo proclamó que mataría a su padre, abandonó Corinto.

Durante su travesía, encontró y mató a Layo, creyendo que el rey y sus acompañantes eran una banda de ladrones y así, inesperadamente, se cumplió la profecía. Solo y sin hogar, Edipo llegó a Tebas, acosado por un monstruo espantoso, la Esfinge, que andaba por los caminos que iban a la ciudad matando y devorando a todos los viajeros que no sabían responder al enigma que les planteaba. Cuando Edipo resolvió acertadamente el enigma, la Esfinge se suicidó.

Creyendo que el rey Layo había muerto en manos de asaltantes desconocidos, y agradecidos con el viajero por librarlos del monstruo, los tebanos lo recompensaron haciéndolo su rey y dándole a la reina Yocasta por esposa. Durante muchos años la pareja vivió feliz, sin saber que ellos eran en realidad madre e hijo. Pronto Edipo descubrió que involuntariamente había matado a su padre. Atribulada por su vida incestuosa, Yocasta se suicidó, y cuando Edipo se dio cuenta de que ella se había matado, se quitó los ojos y abandonó el trono. Vivió en Tebas varios años, pero acabó desterrado.